Affiches scientifiques de la relève – Édition 2025

Le Colloque annuel du RQ3i 2025, intitulé Les transformations en 3i au Québec, s’est tenu les 16 et 17 octobre 2025 à l’Université Concordia et au MEM – Centre des mémoires montréalaises. Cet événement a réuni des chercheuses, chercheurs, partenaires et membres de la relève autour de discussions sur les mutations contemporaines en matière d’immigration, d’intégration et de relations interculturelles.

En complément aux panels et aux conférences, le colloque a mis à l’honneur la recherche de la relève étudiante à travers une exposition d’affiches scientifiques. Présentées au MEM tout au long de la deuxième journée, ces affiches ont permis aux participantes et participants de découvrir la diversité des approches, des terrains et des perspectives qui enrichissent la recherche en 3i. Deux périodes d’échanges ont offert l’occasion de rencontrer les étudiantes et étudiants-chercheurs et de discuter de leurs travaux.

La présente page rassemble et conserve, à titre d’archives, l’ensemble des affiches étudiantes exposées lors de ce colloque.

Droit d’asile et capacité d’accueil au Québec | Bonkoungou Jean Aristide Nayaoba

Droit d’asile et capacité d’accueil au Québec : quelques solutions juridiques de conciliation

- Bonkoungou Jean Aristide Nayaoba

- Université : Université du Québec à Montréal (UQAM)

- Courriel : bonkoungou.jean_aristide_nayaoba@courrier.uqam.ca

- Direction de recherche : Ndeye Dieynaba Ndiaye

Résumé :

L’asile n’est pas une institution récente. Son origine peut être retrouvée au moins dans l’Antiquité (Carlier, 2007). Par la suite, plus récemment dans l’histoire, s’est construite autour du droit d’asile une protection internationale de l’individu contre les persécutions (Ndiaye, 2022). Le Canada est donc soumis à des obligations internationales en matière de droits humains pour la protection du droit d’asile, une obligation dont il partage la gestion avec le Québec conformément au droit constitutionnel (Crépeau, 1996). Ces dernières années, cependant, on observe une croissance du nombre de demandeurs d’asile qui se retrouvent sur le territoire québécois (IRCC, 2025). Des chiffres sont brandis, et le concept de capacité d’accueil est présenté par les politiques comme baromètre de l’accueil futur des réfugiés (Archambault, 2024). Un bras de fer se dessine alors entre les défenseurs des droits humains, qui réclament plus d’efforts du Québec dans la prise en charge des réfugiés, et l’exécutif québécois, qui crie au débordement de sa capacité d’accueil.

De ces voix discordantes naît la question inéluctable suivante : quelles solutions juridiques pourraient être envisagées pour réconcilier l’obligation de protéger le droit d’asile et la crise de la capacité d’accueil ? L’objectif de cette recherche est clair : proposer quelques solutions qui puissent permettre la protection du droit d’asile au Québec de façon harmonisée avec les capacités locales. Ce travail se propose d’en explorer modestement trois pistes : des solutions institutionnelles qui redéfinissent le partage des compétences entre Ottawa et Québec, des solutions procédurales dans le traitement des demandes d’asile et des solutions financières. Pour ce faire, nous nous intéresserons à la doctrine, à la jurisprudence et aux textes de loi en lien avec le droit d’asile au Canada, que nous exploiterons avec une méthodologie constructiviste, le tout nourri du droit comparé inspiré d’États fédéraux.

Réadaptation au travail en contexte migratoire | Cangé Jude

Réadaptation au travail en contexte migratoire : entre processus institutionnels, expériences subjectives et rapports de pouvoir

- Cangé Jude

- Université : Université Laval

- Courriel : jude.cange.1@ulaval.ca

- Direction de recherche : Aline Lechaume et Daniel Côté

Résumé

Cette communication explore les parcours de réadaptation des travailleurs issus de la communauté haïtienne au Québec, en les replaçant dans un contexte marqué par la migration, les inégalités structurelles et les dynamiques institutionnelles.

Bien que souvent perçue comme une procédure médico-administrative standardisée, la réadaptation au travail s’avère un processus complexe, traversé par des ruptures identitaires, des rapports de pouvoir et des tensions interculturelles. Ces enjeux sont particulièrement manifestes chez les travailleurs haïtiens au Québec, une communauté historiquement implantée, mais encore largement sous-représentée dans les recherches en santé et sécurité au travail.

Cette communication présente une réflexion théorique issue d’une recherche doctorale en cours, laquelle vise à produire une compréhension intégrée du processus de réadaptation au travail en contexte migratoire. Elle explore comment les dispositifs institutionnels, les expériences subjectives et les rapports de pouvoir s’entrecroisent pour modeler les parcours de réadaptation. Elle met en lumière les obstacles spécifiques auxquels ces travailleurs sont confrontés – précarité statutaire, barrières linguistiques, discriminations systémiques – ainsi que les formes de pouvoir d’agir qu’ils mobilisent dans un espace institutionnel souvent normé.

Cette dynamique sera mise en évidence grâce aux données collectées, dans une perspective qualitative, auprès de 35 participants, incluant 20 travailleurs haïtiens et 15 acteurs organisationnels. Inscrite dans une perspective critique, l’analyse articule les apports de l’anthropologie médicale, des sociologies de l’institution et des trajectoires biographiques afin de proposer une lecture nuancée de la réadaptation, envisagée comme lieu d’expression de subjectivités blessées, mais aussi comme scène de négociation, de résistance et d’invention de soi.

Cette contribution, abordant particulièrement le cadre théorique de la recherche, vise à mieux outiller les pratiques d’intervention en contexte interculturel, en rendant visibles les expériences situées de ces travailleurs.

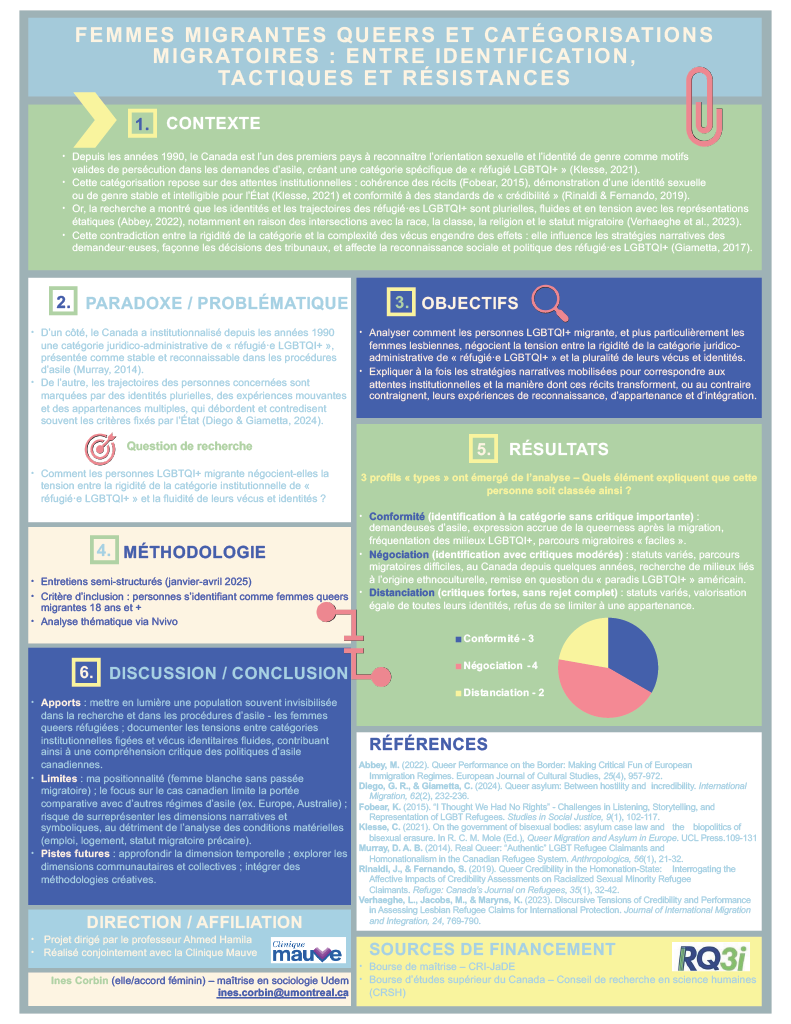

Femmes migrantes queers et catégorisations migratoires | Corbin Ines

Femmes migrantes queers et catégorisations migratoires : entre identification, tactiques et résistances

- Corbin Ines

- Université : Université de Montréal

- Courriel : ines.corbin@umontreal.ca

- Direction de recherche : Ahmed Hamila

Résumé

Plusieurs recherches sur les migrations queers, mobilisant les théories queers, ont montré que les cadres identitaires normatifs échouent à reconnaître la diversité culturelle des personnes migrantes LGBTQI+, marginalisant celles qui ne correspondent pas à l’homonormativité (Diego & Giametta, 2024). En conséquence, la crédibilité de l’identité queer des personnes migrantes est évaluée en fonction d’un cadre ethnocentrique et stéréotypé (Diego & Giametta, 2024). La vision essentialiste – et donc figée – des identités queers véhiculée par les pays occidentaux perpétue des préconceptions des identités LGBTQI+ (Klesse, 2021). Les personnes migrantes LGBTQI+, en naviguant à travers ces catégories strictes, seraient contraintes d’adapter leur identité aux attentes occidentales.

En contrepartie, une recherche récente menée par Chalouhi, Currow et al. (2025) a mis en évidence l’importance de reconnaître les besoins spécifiques des personnes réfugiées, en portant une attention particulière aux différences fondées sur le sexe et le genre dans les contextes de déplacement. Toutefois, cette attention demeure encore très limitée lorsqu’il s’agit des femmes et des filles migrantes s’identifiant comme LGBTQI+ (Chalouhi, Currow et al., 2025). Masullo et Ferrara (2021) parviennent à des conclusions similaires : les études actuellement accessibles sur la sexualité queer et la migration se concentrent majoritairement sur l’homosexualité masculine, tandis que les discours lesbiens, ainsi que d’autres orientations sexuelles et identités de genre, restent relégués à la périphérie des études de genre. Par conséquent, peu d’attention a été portée aux expériences spécifiques des femmes migrantes lesbiennes, entraînant un biais genré dans la production des savoirs sur les migrations queers (Verhaeghe, Jacobs & Maryns, 2023).

Il devient alors particulièrement pertinent de s’intéresser aux vécus de ces femmes migrantes queers afin de pallier le manque constaté dans la littérature actuelle. Plus précisément, cette proposition de communication vise à présenter les résultats d’une recherche portant sur les femmes migrantes queers et sur les manières dont elles parviennent à naviguer les politiques migratoires rigides, strictes et figées en lien avec leurs identités.

La communication interculturelle au cœur de l’intégration sociale | Dias Castillo Dania

La communication interculturelle au cœur de l’intégration sociale : étude sur l’expérience des familles immigrantes en Trois-Rivières

- Dias Castillo Dania

- Université : Université du Québec à Trois-Rivières

- Courriel : dania.dias.castillo@uqtr.ca

- Direction de recherche : Farrah Bérubé

Résumé

La communication est au cœur de l’adaptation transculturelle, tout comme elle est le processus même par lequel tous les individus acquièrent leurs modèles culturels originaux pendant l’enfance. C’est pourquoi autant la quantité que la qualité des activités de communication dans un nouvel environnement sont cruciales pour le succès de l’adaptation des immigrants (Kim, 2001).

Cette proposition d’affiche scientifique présente les résultats d’une étude qualitative portant sur la communication ayant eu lieu dans les dernières années entre des familles immigrantes récemment arrivées en Mauricie et les organismes d’accueil de la ville de Trois-Rivières. À partir de l’analyse d’entretiens et à travers un groupe de discussion, les résultats de cette étude mettent en lumière plusieurs enjeux liés à la communication interculturelle. Ils révèlent ainsi des défis d’accès à l’information de la part des familles immigrantes, mais aussi des situations de discrimination, quand bien même l’opinion de ces familles concernant les organismes avec lesquels elles ont fait affaire fut dans l’ensemble positive, et bien qu’elles reconnaissent les efforts consentis par plusieurs organismes municipaux pour rendre la ville plus inclusive et interculturelle.

Dans cette optique, notre travail vise également à mettre de l’avant certaines des recommandations suggérées par les organismes pour améliorer la communication et renforcer la cohésion sociale, ce qui renvoie notamment à des stratégies de sensibilisation, comme la création d’espaces de dialogue favorisant une meilleure relation et une meilleure communication entre la communauté immigrante et celle qui l’accueille.

Ainsi, les retombées de cette étude vont dans le sens d’une meilleure compréhension des dynamiques de communication interculturelle en contexte d’accueil et d’une révision du soutien offert afin de repenser les pratiques inclusives pour qu’elles soient mieux adaptées aux réalités des familles immigrantes.

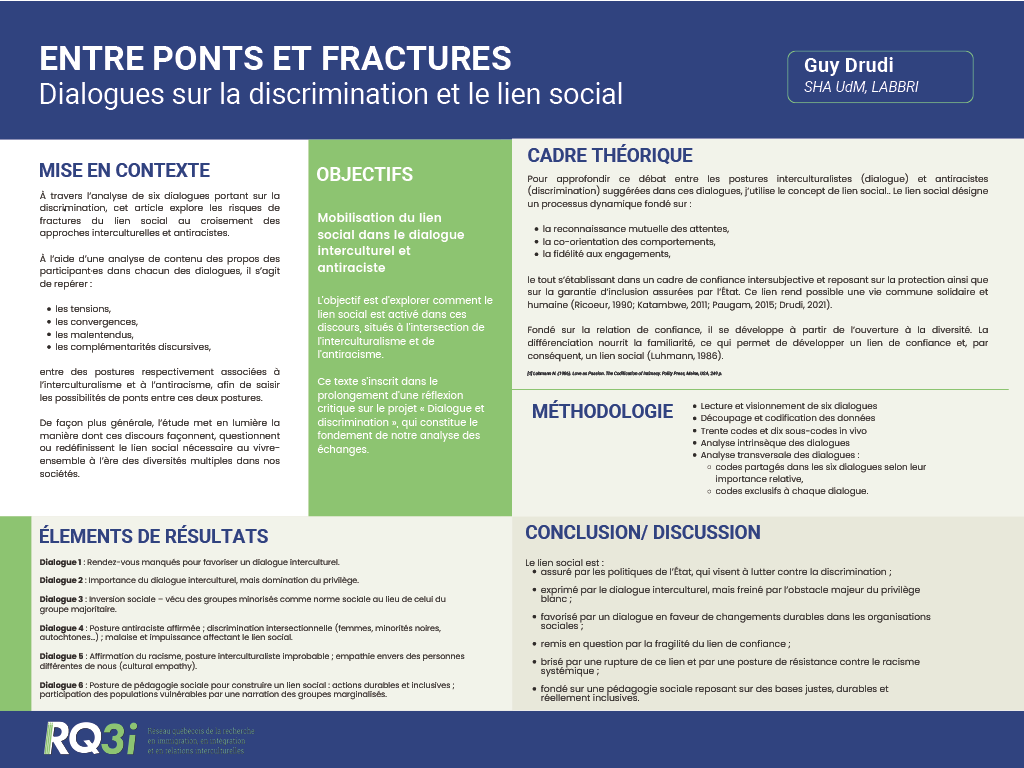

Dialogues entre postures interculturelles et antiracistes | Drudi Guy

Fractures et ponts : dialogues entre postures interculturelles et antiracistes dans la construction du lien social

- Drudi Guy

- Université : Université de Montréal

- Courriel : guy.drudi@umontreal.ca

- Direction de recherche : Bob White

Résumé

Cette affiche présente l’analyse de six dialogues portant sur la discrimination afin d’explorer les tensions, les malentendus, mais aussi les complémentarités entre les approches interculturelle et antiraciste. Grâce à une méthodologie d’analyse de contenu des propos recueillis lors de ces échanges, il s’agit de mettre en lumière la manière dont ces discours façonnent, interrogent ou redéfinissent le lien social dans nos sociétés contemporaines marquées par des diversités multiples.

La visée de cette contribution est d’offrir des clés de compréhension utiles pour penser la coexistence, le vivre-ensemble, mais aussi les enjeux de reconnaissance, de pouvoir et de justice sociale à travers des perspectives parfois opposées, mais potentiellement conciliables.

Favoriser la diversité dans les soins | Giguère Sophie-Anne

Favoriser la diversité dans les soins : l’expérience des soignants migrants en Maison des aînés et alternative

- Giguère Sophie-Anne

- Université : Université Laval

- Courriel : sophie-anne.giguere.1@ulaval.ca

- Direction de recherche : Yvan Leanza et Carol Hudon

Résumé

Malgré les efforts déployés pour répondre aux besoins d’une population vieillissante, le réseau de la santé du Québec connaît une pénurie persistante de main-d’œuvre. Pour y remédier, le recrutement international de soignants préalablement qualifiés est mis de l’avant, contribuant à une diversification de la main-d’œuvre. Toutefois, peu de données sont disponibles concernant la perception de ces soignants migrants au sujet de leur expérience professionnelle, particulièrement dans des milieux novateurs comme les Maisons des Aînés et Alternatives (MDAA).

Ce projet vise à décrire l’expérience professionnelle des soignants migrants employés à la MDAA de Sainte-Foy. Il est guidé par deux questions :

- Quelles sont les dimensions de l’expérience professionnelle des soignants migrants à la MDAA de Sainte-Foy ?

- Quelles sont les retombées d’une équipe soignante diversifiée sur les soins aux résidents, selon ces soignants ?

Deux méthodes sont utilisées :

- des marches commentées réalisées auprès de 8 à 12 soignants migrants ;

- un portrait de la diversité de la MDAA, élaboré à partir des données sociodémographiques disponibles via le CIUSSS de la Capitale-Nationale, permettant de contextualiser les données issues des marches.

Ces marches consistent à accompagner un soignant durant l’un de ses quarts de travail, offrant un accès privilégié à sa perception de la réalité professionnelle, à travers l’observation et l’échange. À ce jour, une première marche a été réalisée.

Des résultats préliminaires seront présentés, et cette communication mettra aussi en lumière la pertinence du projet, ses fondements méthodologiques et ses retombées anticipées en matière d’inclusion et d’amélioration des conditions de travail en contexte interculturel. En documentant l’expérience vécue des soignants migrants dans un milieu d’hébergement public innovant, ce projet vise à proposer des pistes concrètes pour soutenir leur inclusion, leur bien-être au travail ainsi que la qualité des soins offerts.

Perceptions de discrimination des jeunes Québécois et Québécoises | Joseph Tanya

Perceptions de discrimination des jeunes Québécois et Québécoises selon leur statut de minorité visible : portrait et association avec leurs attentes scolaires et professionnelles

- Joseph Tanya

- Université : Université de Sherbrooke

- Courriel : tanya.joseph@usherbrooke.ca

- Direction de recherche : Sabruna Dorceus

Résumé

Les recherches en développement de carrière suggèrent que les perceptions de discrimination (PD) influencent les choix professionnels des personnes issues de la diversité, dont celles issues de minorités visibles (Swanson et Fouad, 2020). Ces perceptions limiteraient les options professionnelles envisagées (Poon, 2014 ; Schneider et Dimito, 2010), alimenteraient des perceptions négatives des opportunités professionnelles (Conkel-Ziebell et al., 2019 ; Goldberg et al., 2021) et atténueraient les attentes scolaires et professionnelles (Abrahamsen et Drange, 2015). Toutefois, peu d’études dressent un portrait systématique des PD chez ces jeunes ni n’examinent leur lien avec les attentes de carrière selon le statut de minorité visible.

Cette présentation vise à :

comparer les PD subtiles et flagrantes, ainsi que les attentes scolaires et professionnelles selon le statut de minorité visible ;

examiner la relation entre les PD et les attentes scolaires et professionnelles selon le statut de minorité visible.

Pour ce faire, une enquête par questionnaire a été menée entre 2022 et 2023 auprès de 756 élèves de 4e et 5e secondaire dans sept écoles québécoises, dont 72 % issus de minorités visibles.

Des tests t révèlent que les élèves issus de minorités visibles perçoivent plus fréquemment certaines formes de PD (invalidations environnementales, présomption d’infériorité et de criminalité, exclusion et injustice) que les élèves non racisés. Par ailleurs, ils montrent aussi des attentes scolaires (niveau de diplôme atteignable) et professionnelles (scores socioéconomiques des professions réalistes) plus élevées que leurs pairs. Enfin, des analyses de régression montrent que certaines formes de PD sont liées à des attentes scolaires plus faibles, tandis que d’autres sont associées à des attentes scolaires plus élevées, avec des variations selon le statut de minorité visible.

La discussion mettra en lien ces résultats avec l’état des connaissances actuelles et proposera des pistes d’intervention pour mieux soutenir les jeunes dans leurs choix scolaires et professionnels.

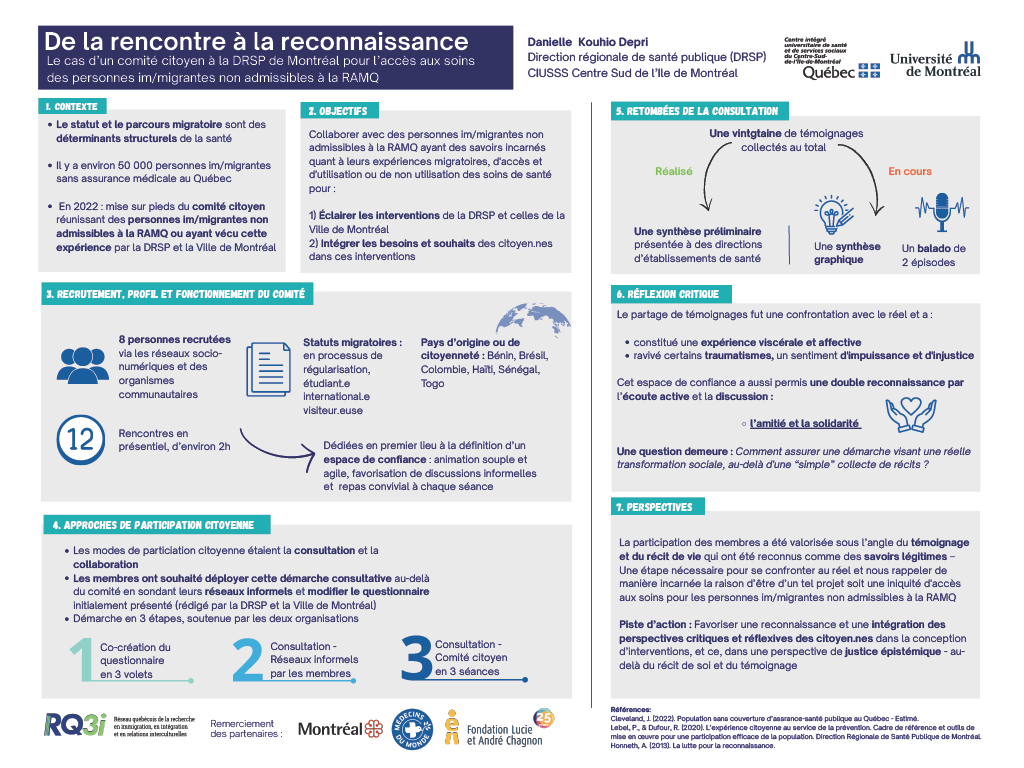

De la rencontre à la reconnaissance | Kouhio Depri Danielle

De la rencontre à la reconnaissance : le cas d’un comité citoyen à la DRSP de Montréal pour l’accès aux soins des personnes im/migrantes non admissibles à l’assurance médicale RAMQ

- Kouhio Depri Danielle

- Université : École de Santé Publique de l’Université de Montréal (ESPUM)

- Courriel : danielle.kouhio@umontreal.ca

- Direction de recherche : Lara Gautier

Résumé

Afin de faciliter l’accès aux soins des personnes im/migrantes non admissibles à la RAMQ, la DRSP de Montréal — en plus des interventions menées avec et auprès de différents partenaires du réseau de la santé et des services sociaux (RSSS) — a mis en place un comité citoyen en partenariat avec la Ville de Montréal (2022). Celui-ci vise à créer un espace de dialogue et d’écoute avec des personnes im/migrantes en situation de marginalité et de précarité, souvent invisibilisées dans le milieu institutionnel.

Dans le cadre de cette présentation par affiche, nous souhaitons proposer :

- une analyse réflexive et critique des processus organisationnels et relationnels ayant mené à la mise en place et à l’accompagnement d’un comité citoyen inédit ;

- une discussion sur les questions éthiques soulevées par un tel espace de savoirs citoyens dans un contexte institutionnel pouvant présenter des pratiques discriminatoires (et inconscientes) ;

- des pistes de réflexion afin de mieux appréhender une participation citoyenne effective et éthique de personnes im/migrantes en contexte institutionnel.

Les données qui seront présentées sur cette affiche sont tirées d’un article en cours d’évaluation (résumé accepté) par la revue Nouvelles pratiques sociales de l’UQAM, corédigé avec ma directrice de thèse, Lara Gautier, ainsi qu’avec la Ville de Montréal.

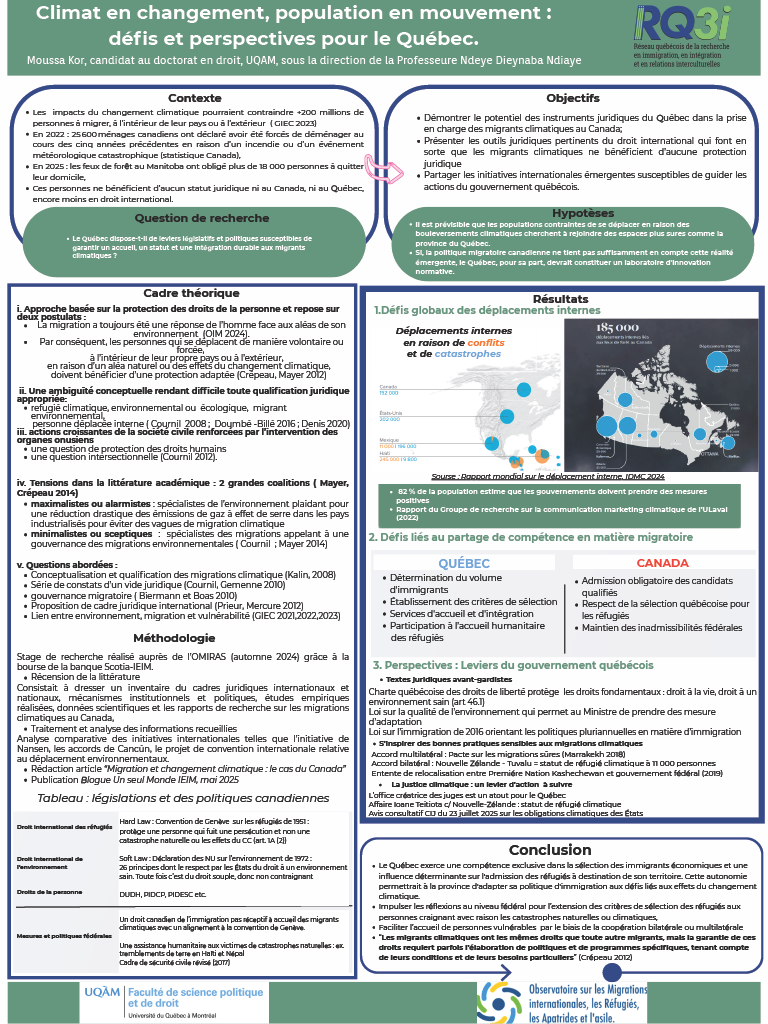

Climat en changement, population en mouvement | Kor Moussa

Climat en changement, population en mouvement : défis et perspectives pour le Québec

- Kor Moussa

- Université : Université du Québec à Montréal

- Courriel : kor.moussa@courrier.uqam.ca

- Direction de recherche : Prof. Ndeye Dieynaba Ndiaye

Résumé

Selon les scientifiques du GIEC, d’ici 2050, plus de 200 millions de personnes pourraient devenir des migrants, des déplacées internes ou des apatrides à cause des catastrophes naturelles ou des effets des changements climatiques (GIEC, 2022). Ainsi, les répercussions du réchauffement climatique n’épargnent aucun pays, bien que les impacts s’avèrent disproportionnés. Le rapport de synthèse sur Le Canada dans un climat en changement révèle que les événements météorologiques extrêmes impactent déjà la santé, l’environnement et contraignent des milliers de personnes à se déplacer, de manière volontaire ou forcée (Lulham, Warren, Walsh et Szwarc, 2023). Par exemple, les feux de forêt dans la province du Manitoba ont obligé plus de 18 000 personnes à quitter leur domicile (Manitoba, 2025). Cependant, les migrants climatiques ne bénéficient d’aucune protection juridique dans le droit canadien actuel (LIPR, 2001).

Cette affiche explore une question actuelle : le Québec dispose-t-il de leviers législatifs et politiques susceptibles de garantir un accueil, un statut et une intégration durables aux migrants climatiques ? La recherche mobilise les études juridiques sur les migrations au Québec (Paquet et al., 2022), les rapports scientifiques sur le climat et ses interactions avec la vie humaine, ainsi que les politiques migratoires québécoises.

Elle met en évidence, dans un premier temps, la réponse ambiguë du droit international face aux migrations climatiques. Dans un second temps, elle présente les leviers juridiques et politiques du gouvernement québécois, notamment la Loi sur l’immigration au Québec (2016) et l’Accord Canada-Québec (1991), tout en passant en revue les stratégies du gouvernement canadien pour protéger les migrants climatiques. Enfin, elle examine les initiatives internationales émergentes susceptibles de guider les actions du gouvernement québécois.

Ce travail vise à démontrer le potentiel des instruments juridiques du Québec pour une protection effective des migrants climatiques au Canada.

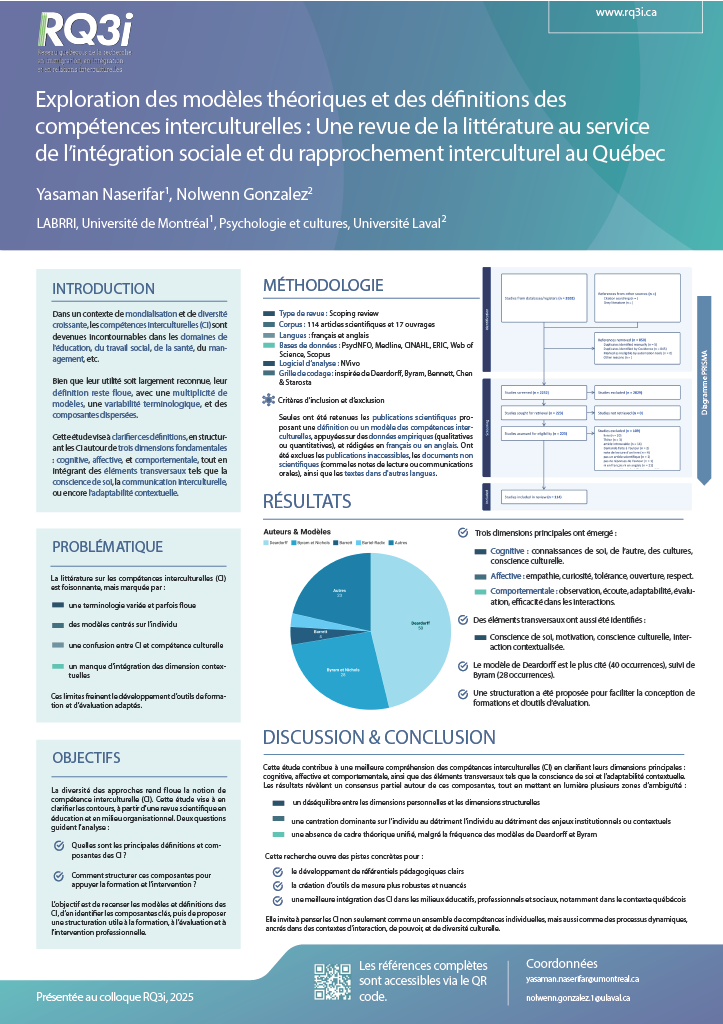

Exploration des modèles théoriques et des définitions des compétences interculturelles | Naserifar Yasaman & Gonzalez Nolwenn

Exploration des modèles théoriques et des définitions des compétences interculturelles : une revue de la littérature au service de l’intégration sociale et du rapprochement interculturel au Québec

- Naserifar Yasaman & Gonzalez Nolwenn

- Université de Montréal et Université Laval

- yasaman.naserifar@umontreal.ca; nolwenn.gonzalez.1@ulaval.ca

- Bob W. White et Yvan Leanza

Résumé

Dans un monde interconnecté, les compétences interculturelles (CI) sont essentielles pour favoriser l’inclusion et la communication dans divers contextes professionnels. Toutefois, leur nature interdisciplinaire et complexe soulève des défis théoriques et conceptuels. Cette recherche s’inscrit dans les réflexions entourant les dimensions sociales et culturelles de l’intégration au Québec et les stratégies de rapprochement interculturel. Elle vise à clarifier les CI à travers l’analyse de leurs définitions, de leurs concepts clés et de leurs modèles théoriques.

La méthode de la revue suit les recommandations du Johanna Briggs Institute. Des bases de données en psychologie, gestion, soins infirmiers et ressources humaines (ABI, Business Source, Human Resources Abstract, PsycINFO, Web of Science, CINAHL et Medline) ont été consultées à l’aide de mots-clés comme « intercultural competences », « model », « framework », « definition » et « concept ». Les articles ont été triés en deux étapes (résumé puis lecture complète) et validés par deux chercheurs. Finalement, 114 articles et 17 livres ont été retenus.

Les résultats indiquent que la définition de Deardorff (2006) est la plus utilisée dans la littérature et la plus complète. Les CI sont une habileté comportant une composante cognitive et affective, une capacité d’adaptation à la situation, et ayant pour conséquence un comportement et une communication adaptés. Parmi les 25 modèles des CI identifiés, les modèles de Deardorff (2004) sont les plus cités. Les composantes principales des modèles montrent que les CI relèvent d’une question d’attitude et de posture, et constituent un processus cognitif impliquant également certaines compétences spécifiques, comme l’esprit critique.

En éclairant les fondements des CI, cette étude contribue à identifier des concepts qui pourraient être approfondis dans des formations visant à renforcer l’inclusion, la cohésion sociale et le vivre-ensemble dans le contexte québécois, tout en nourrissant les débats actuels sur les pratiques interculturelles.

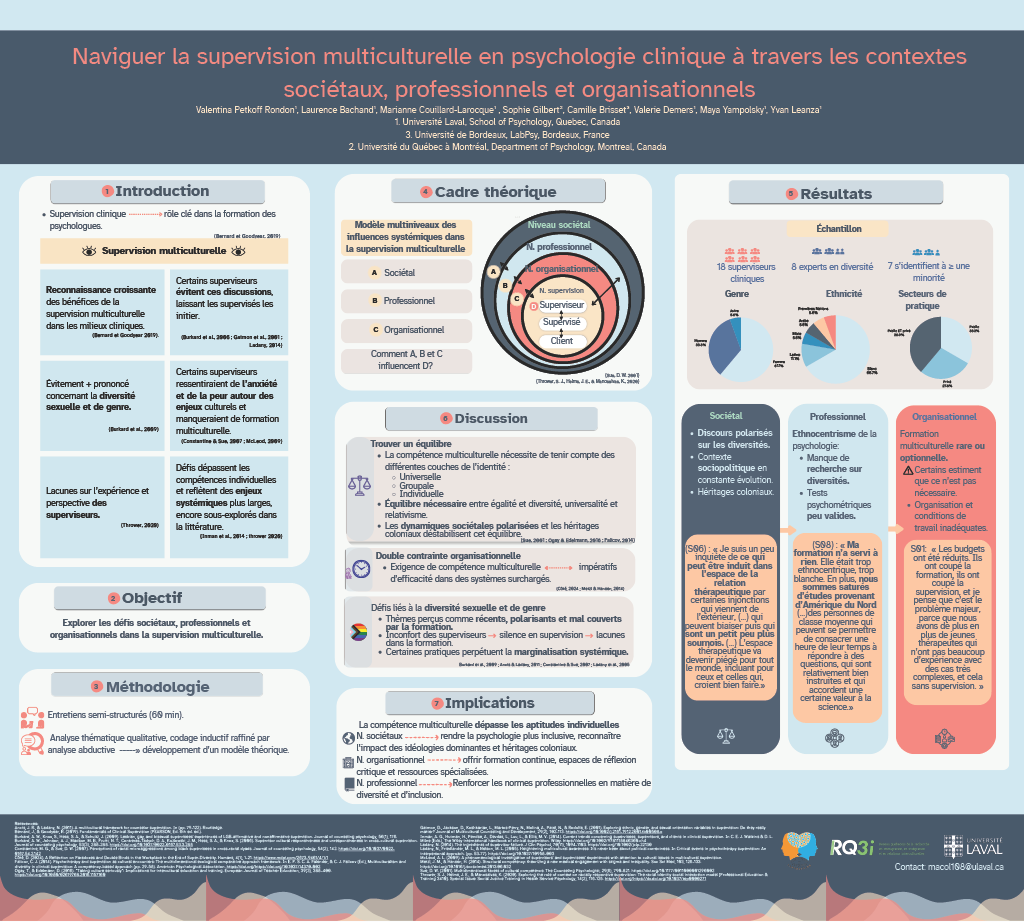

Naviguer les diversités en supervision clinique | Petkoff Rondon Valentina

Naviguer les diversités en supervision clinique : comprendre les enjeux systémiques

- Petkoff Rondon Valentina

- Université Laval

- vaper40@ulaval.ca

- Direction de recherche : Yvan Leanza

Résumé

La supervision clinique joue un rôle central dans la préparation des stagiaires en psychologie à la pratique professionnelle, notamment en les aidant à développer les compétences nécessaires pour travailler efficacement avec des populations diverses. Cependant, la supervision multiculturelle demeure une pratique complexe et insuffisamment soutenue. Nombre de superviseurs n’ont pas reçu de formation adéquate et se sentent mal préparés à aborder les enjeux de diversité.

Les défis auxquels ils font face dépassent les compétences individuelles et reflètent des dynamiques sociétales, institutionnelles et organisationnelles plus larges, encore peu explorées dans la littérature. Cette étude qualitative explore comment ces influences systémiques affectent la supervision multiculturelle, à partir d’une analyse thématique de 18 entretiens semi-structurés réalisés avec des superviseurs cliniques.

Les résultats mettent en évidence de multiples obstacles systémiques. Au niveau sociétal et institutionnel, les superviseurs sont confrontés à l’ethnocentrisme de la psychologie occidentale, à un climat sociopolitique changeant et à la polarisation du discours public sur les diversités — autant d’éléments qui s’infiltrent dans l’espace de supervision. Au niveau organisationnel, les défis incluent une formation inadéquate pour les superviseurs et les stagiaires, ainsi que des conditions de travail qui entravent l’intégration des enjeux multiculturels dans la supervision.

Ces résultats montrent que se concentrer uniquement sur les compétences individuelles des superviseurs est insuffisant pour améliorer la supervision multiculturelle. Les obstacles identifiés soulignent l’influence déterminante de facteurs systémiques. Un changement réel exige des interventions à plusieurs niveaux, incluant un meilleur soutien institutionnel et organisationnel, ainsi qu’une amélioration des milieux de formation.

Cette communication s’inscrit dans la thématique Inclusion en contexte interculturel en examinant les freins systémiques à l’intégration des diversités dans la formation des psychologues.

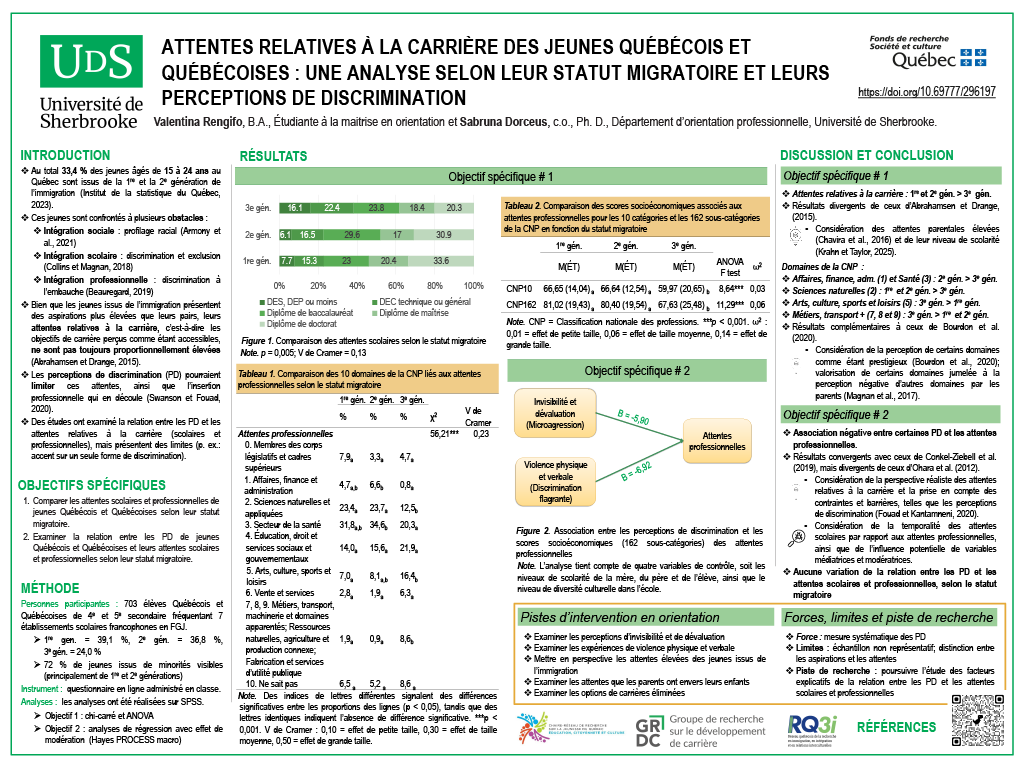

Attentes relatives à la carrière des jeunes Québécois et Québécoises | Rengifo Valentina

Attentes relatives à la carrière des jeunes Québécois et Québécoises : une analyse selon leur statut migratoire et leurs perceptions de discrimination

- Petkoff Rondon Valentina

- Université de Sherbrooke

- renv3501@usherbrooke.ca

- Direction de recherche : Sabruna Dorceus

Résumé

Les jeunes issus de l’immigration (1re et 2e générations) ont, en moyenne, des attentes relatives à la carrière — c’est-à-dire des objectifs de carrière perçus comme étant accessibles — plus faibles que ceux de la 3e génération (Abrahamsen et Drange, 2015). Ces attentes, ainsi que l’insertion professionnelle qui en découle, pourraient être limitées par leurs perceptions de discrimination (PD) (Swanson et Fouad, 2020). L’association entre les PD de ces jeunes et leurs attentes est toutefois peu documentée, notamment selon le statut migratoire.

En s’appuyant sur une enquête par questionnaire réalisée entre 2022 et 2023 auprès de 756 jeunes de 4e et 5e secondaire fréquentant sept établissements scolaires francophones, cette étude vise à :

comparer les attentes scolaires et professionnelles de ces jeunes selon leur statut migratoire (1re génération : 39,1 % ; 2e génération : 36,8 % ; 3e génération : 24,0 %) ;

examiner le lien entre leurs attentes et leurs PD selon leur statut migratoire.

Les résultats révèlent que les jeunes issus de l’immigration ont des attentes scolaires (niveau de diplôme atteignable) et professionnelles (scores socioéconomiques associés aux professions réalistes) plus élevées que ceux de la 3e génération. Ces résultats divergent de ceux d’Abrahamsen et Drange (2015), ce qui pourrait s’expliquer par des attentes plus élevées des parents issus de l’immigration (Chavira et al., 2016).

L’étude relève aussi une variation de la relation entre certaines PD et les attentes scolaires selon le statut migratoire : plus les jeunes de la 3e génération perçoivent de la discrimination, plus leurs attentes scolaires diminuent. Même si les jeunes de la 3e génération ont tendance à percevoir moins de discrimination que ceux issus de l’immigration, ceux qui la perçoivent pourraient être particulièrement sensibles à ses effets potentiels (Telles et Ortiz, 2008).

Quand la langue devient un obstacle | Sanschagrin Yannick

Quand la langue devient un obstacle : parcours et réalités des pères immigrants d’expression anglaise au Québec

- Sanschagrin Yannick

- Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT)

- sany04@uqat.ca

- Direction de recherche : Saïd Bergheul

Résumé

Après s’être installés au Québec, les pères immigrants d’expression anglaise (PI-EA) vivent divers enjeux d’intégration liés à l’emploi, à la langue et aux services (Bergheul, 2018), ainsi qu’à des dynamiques de transformations familiales de toute sorte (Brodeur et Sullivan, 2014). La plupart des enjeux relevant du processus d’intégration incluent une composante linguistique (Sanschagrin et Bergheul, 2025).

Alors que la loi 96 du gouvernement du Québec entraîne diverses pressions pour la francisation des immigrants anglophones et allophones, la situation des PI-EA implique de prendre soin de leur famille, notamment par le biais de l’emploi, afin de pourvoir à leurs besoins. Notre étude se base sur dix entrevues semi-dirigées avec des PI-EA et sur un groupe de discussion réunissant cinq intervenant·es travaillant avec ces pères.

D’un côté, les PI-EA priorisent leur famille et leur emploi afin d’assurer le bien-être familial. De l’autre, les politiques publiques entérinées par la loi 96 imposent aux nouveaux arrivants une maîtrise du français pour accéder à tout type de service ou pour obtenir les meilleurs postes sur le marché du travail. Ce décalage entre les priorités des PI-EA et les politiques publiques restreint ces pères sur plusieurs aspects de leur vie, tels que l’avancement social par l’emploi, les liens et la communication avec les organismes communautaires, ou encore un suivi adéquat de leurs enfants dans le système scolaire ou de santé.

La langue peut également provoquer des changements dans la dynamique familiale. Dans le contexte des couples bilingues où la mère parle français et non le père, les enfants — surtout à un jeune âge — parleront français, mais pas ou peu la langue du père, ce qui peut engendrer des tensions d’ordre communicationnel entre le père et ses enfants.

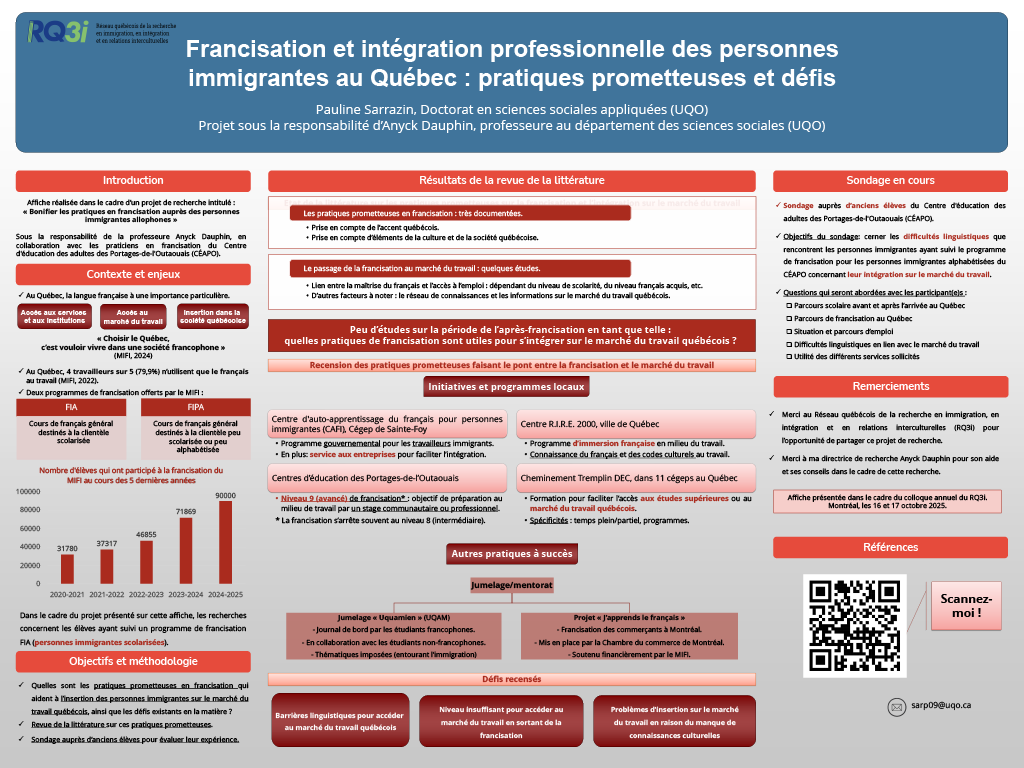

Francisation et intégration professionnelle des personnes immigrantes au Québec | Sarrazin Pauline

Francisation et intégration professionnelle des personnes immigrantes au Québec : pratiques prometteuses et défis

- Sarrazin Pauline

- Université du Québec en Outaouais (UQO)

- sarp09@uqo.ca

- Direction de recherche : Anyck Dauphin

Résumé

Parmi les enjeux liés à l’intégration des personnes immigrantes adultes au Québec dont la langue maternelle n’est pas le français, la francisation revêt une importance toute particulière. Vecteur de communication, d’interaction, d’accès aux services et aux institutions, la connaissance du français soutient l’insertion dans la société québécoise, notamment sur le marché du travail.

Face à des défis en immigration en mouvance constante, comment la francisation des personnes immigrantes au Québec est-elle perçue et documentée dans la littérature ? Quelles sont les mesures encourageantes et les difficultés recensées en la matière ?

Cette affiche propose de mettre en lumière les apports de la littérature sur les pratiques de francisation au Québec considérées comme des sources de réussite pour l’insertion des personnes immigrantes sur le marché du travail québécois, mais également sur les défis pouvant être rencontrés.

Cette présentation fera également état des premiers résultats d’un projet de recherche visant à donner la parole aux personnes immigrantes adultes allophones concernées par les mesures de francisation au Québec.

En résumé, cette affiche permettra d’éclairer les réalisations positives, mais aussi les zones d’amélioration possibles en matière de francisation et d’intégration sur le marché du travail au Québec.